老人ホーム、高齢者の入居施設に興味があるけれど、どのような老人ホームが自分や家族にとって良いのかわからない、

いくつか種類がある事は知っているけれど、具体的にどういった違いがあるのか分からないという方もいらっしゃると思います。

また、すでに入居する施設の入居期間をどの程度と想定すれば良いのか、持病や希望の条件があるのだけれど、どのように探せば良いのかもこちらの記事で大まかに解説します。

私は複数の老人ホームで経験があり、病院での高齢者の医療や入退院のやりとりなどもしていました。通算すると、合計10年以上高齢者施設や介護分野と関わっています。また学生の頃は、祖父母の自宅介護から老人ホーム(一時的に病院も含む)に入居、亡くなるまでを支える家族の立場でもありました。

現在、私は社会人学生であるため、週末を中心に高齢者施設で働いていますが、特定の施設の正職員ではありません。

立場による制約が少ないので、複数の老人ホームを経験した看護師ならではの内容を盛り込み、

入居する側、受け入れる施設側、の両方の視点で情報提供し、双方がこんなはずではなかった、というミスマッチにならないようにしたいという想いで書いています。

無料入居相談受付中!!【シニアのあんしん相談室】

こちらはおすすめのサイトです。

条件をしぼって探せ、資料を取り寄せることができ、無料で利用することができます。

施設探しは、長時間画面を見ることになりますが、配色などに気を配り、画面が見やすいのも助かります。

老人ホームの種類

老人ホーム(高齢者向けの施設)は種類がたくさんあります。

例えば、特別養護老人ホーム(特養)、有料老人ホーム(有料)、サービス付き高齢者住宅(サ高住)、などは聞いたり広告を見たりした事があると思います。しかし、これらは高齢者施設のごく一部です。

高齢者向けの施設は、種類が多いだけでなく、名称だけ聞いても、どの施設なのかよく分からないこともあります。

そこで、耳にする機会の多い代表的な種類の施設を表にしました。

| 自立 | 認知症 | 胃ろう | 要支援 | 要介護 | 看取り | ||

| 特別養護老人ホーム(特養) | 公的 | ✖️ | △ | △ | ✖️ | ○ | △ |

| 介護老人保健施設(老健) | 公的 | ✖️ | ○ | △ | ✖️ | ○ | ○ |

| 介護付き有料老人ホーム(有料) | 民間 | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ |

| 住宅型有料老人ホーム(有料) | 民間 | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ |

| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 民間 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ |

| グループホーム | 民間 | ✖️ | ○ | △ | △ | ○ | △ |

| シニア向け分譲マンション | 民間 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ |

上記の表で受け入れ可能の○や△がついていても、個々の施設の状況によりすぐに入居できない事もあります。

より詳しい施設の説明はこちらの記事を参考にされてください。

認知症がある場合、まず検討するのはこのタイプの施設

認知症の方は、グループホーム、介護付有料老人ホーム、特別養護老人ホームなどへの入居を検討しましょう。

認知症グループホームの他にも、有料老人ホーム、特別養護老人ホームも検討しましょう。

詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

胃ろうがある方の受け入れの可能性がある施設とは

胃ろうから栄養剤を摂ることは、お食事ですが、栄養剤は処方が必要なものです。

また、胃ろうのチューブを自分で引っ張って抜いてしまったり、自然に抜けてしまう事もあり、その場合の対応が必要になります。

胃ろうのチューブが抜けた時、早ければ20分ほどで穴が塞がってしまいます。

この時に、動転せずに対応することが必要です。

そのため、元々胃ろうの方も受け入れ可能であっても、何らかの事情で一時的に胃ろうの方の扱いに慣れていない看護師しか実働していない場合や、胃ろうの方が多く看護師の負担が大きくなりすぎているときは事故を未然に防ぐためにも、受け入れを見合わせることがあるのです。

胃ろうの方も相談の上で受け入れ可能という老人ホームであっても、即入居が決まるとは限りません。

各老人ホームは、受け入れ可能かどうか、その時の入居者とスタッフの状況を見て判断をするからです。

即時受け入れが難しい場合、系列の老人ホームがありそちらなら受け入れ可能な場合はそちらを提案されることもあります。

糖尿病インシュリン注射がある人への選択肢

インシュリン注射をしている方は、血糖値測定もセットで行う事が多いです。

どちらも針を使う(人の体を傷つける)処置が必要です。このような処置が必要な場合、基本的に看護師がいる施設に入居することになります。

ご自分で血糖チェック、インシュリン注射ができる場合であっても、

日常的な観察、低血糖や高血糖時の対応をするために原則として看護師対応可能な施設ということになります。

上記の胃ろうとも似た状況ですが、この場合も血糖コントロールのための日頃の観察、必要時のブドウ糖の投与などが必要になります。血糖値の異常は意識を失うなど、深刻な状況になりやすいので、受け入れる施設も慎重になります。

インシュリンを使っている方を受け入れ可能な老人ホームであっても、それだけで即入居できるわけではありません。

ご本人の血糖値のコントロールの現状などの情報を元に、対処できるかどうかも検討し、血糖のコントロールが悪い場合は、血糖がきちんとコントロールされてからの入居を提案されることもあるでしょう。

老人ホームは病院ではないので、治療ができる施設ではありません。対応に限界があるのです。

多くの老人ホームでは、糖尿病の場合は治療を行った後、血糖値が安定した後で受け入れをします。

透析をしている方の選択肢

まずは、透析を受けている病院で相談してみましょう。

透析をしている病院の中には、数は少ないですが、グループとして病院(透析を開始する病院として)、クリニック、有床クリニック(入院の設備を持つクリニック)、高齢者施設まで持っているところがあります。

そのため、相談して見ましょう。もし、高齢者施設を自前で持っていない病院であっても、過去に透析の患者さんが入居した施設の情報を教えてくれる可能性があります。

有料老人ホームは、腹膜透析のみ受け入れている施設など、条件がありますので、施設側に確認し相談してみましょう。

透析の患者さんの急変時への対応を考えると、基本的に24時間看護師常駐の施設になります。

問い合わせや資料請求の時点では、いったん返事を保留にされた場合、施設側は看護師や介護職側の受け入れの検討をしている状態だと理解してください。

もし、受け入れができない、という返事であれば、気持ちをあたらに別の施設を探しましょう。

受け入れたい気持ちはあっても、いまは安全に受け入れることができない、という施設側の判断だからです。

パーキンソンがある人が選択肢に考えるべき施設

〜現在修正中です〜

老人ホーム 種類別 費用の目安一覧表

傾向としては、公的施設は入居一時金が不要で月額使用料も低めに抑えられています。

民間施設は、入居一時金の金額に幅があり、月額利用料も公的施設と比較すると高額です。

民間施設は運営会社が支払いプランを何種類か用意し、柔軟に対応している施設もあります。

| 特別養護老人ホーム(特養) | 公的 | その地域に住民票がある方が対象。 入院などで、一定の期間外泊すると退去になることも | 0 | 10〜25万円 |

| 介護老人保健施設 (老健) | 公的 | 入居期間は、最長三ヶ月間 (三ヶ月ごとに状態の審査がある) | 0 | 10〜20万円 |

| 介護付き有料老人ホーム(有料) | 民間 | 入居一時金の支払いが0円のプランは、月額費用は高額になる | ||

| 住宅型有料老人ホーム (有料) | 民間 | 入居一時金の支払いが0円のプランだと、月額費用は高額になる 介護サービスは外部と契約することになる | 0〜5000万円 | 15〜40万円 |

| 民間 | 介護サービスは外部と契約することになる | 0〜5000万円 | 10〜40万円 | |

| グループホーム | 民間 | 認知症の診断がつき、要支援2以上の方 住民票のある地域 | 10〜25万円 | |

| シニア向け分譲マンション | 民間 | 分譲住宅なので相続可 | 数千万円〜 | 0〜数十万円 |

老人ホーム 入居期間の予測の立て方

費用をどのように試算すればよいか(予測を見誤って資金不足にならないために)

老人ホームの現場で、時々資金が尽きて、他の施設に移っていかれるケースを経験します。

自立した生活ができない状況で、他の施設を探して移ることは、本人も周りにも大変な負担となります。

そのため、そのようなことが起こらないように計画を立てることも必要になります。

入居金や月々の支払いはある程度予測がつきます。

原因はその後の余命を短く想定する方がいることです。

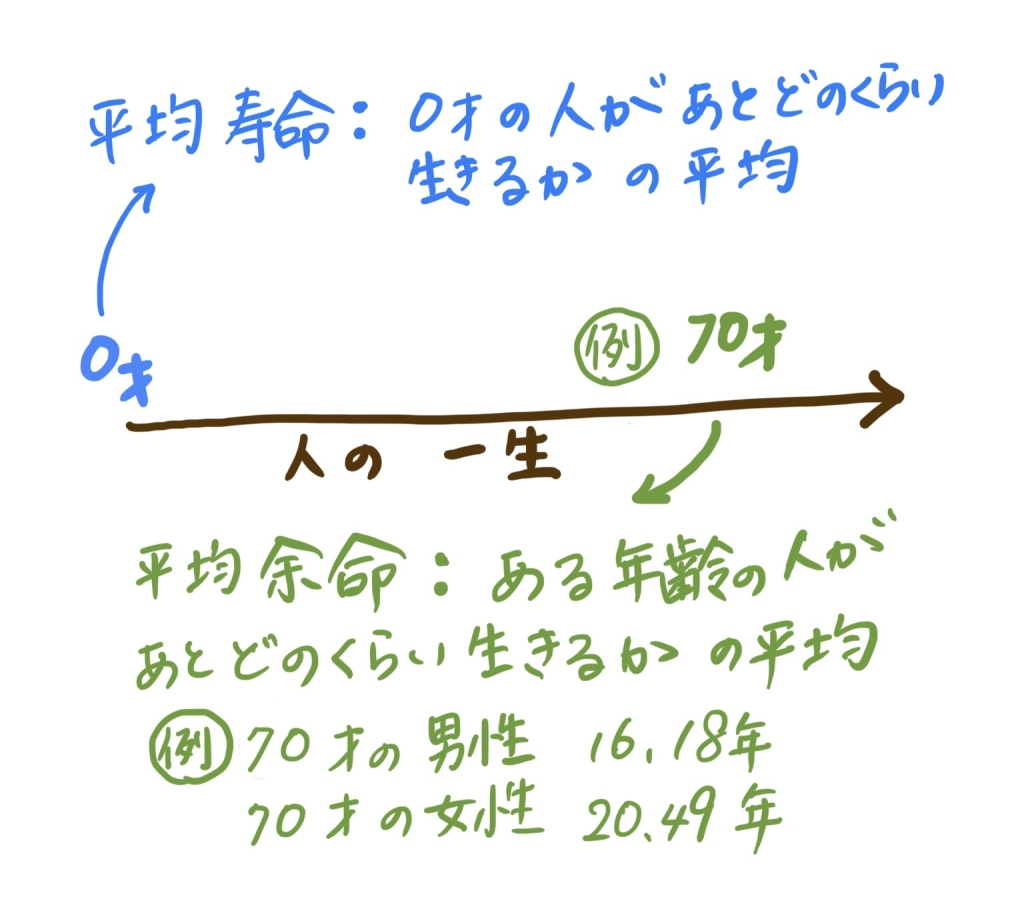

ご自分の余命を考える時に、なぜ短めに予測するか、というと平均寿命を元に考えている人が多いからです。

入居期間を計算する時に参考にすべきは、若い時の亡くなった人も入れて計算した平均寿命ではなく、その年まで生きている人を基準にした平均余命なのです。

上にも書きましたが、令和2年の統計によりますと、

70歳では男性平均16.18年、女性は平均20.49年の余命があります。

75歳では男性の平均12.63年、女性は平均16.25年の余命、

80歳では男性の平均余命9.42年、女性は平均12.28年の余命があります。

以下の記事には各年齢の平均余命を男女別にのせてあります。

老人ホーム入居期間の参考にされてください。

老人ホーム、基本的な条件を変えず、費用を抑える方法

同じ設備、同じ人員配置でも、建設地の購入や借地が高額になると、必要なコストが高額になるためです。

逆に言えば、都心ではなく郊外の施設にするだけで、同じ質のサービス、同じ設備であっても、費用は大きく下がります。中には運営会社が同じでも、立地だけで千万円単位での差が発生します。

同じ運営会社でも、高価格帯、中価格帯、低価格帯で必要な金額が変わります。

高価格帯は、バストイレ付きの個室、中価格帯はトイレ付きの個室でお風呂は共用、低価格帯は個室でトイレやお風呂は共用、などです。

一般的に、水回りの数が多くなると建築費用は高額になるからです。

ペットと共に入れる有料老人ホームの傾向と探し方はこれ

こちらの記事では、ペットと一緒に老人ホームに入ることを検討する方が、事前に知っておいた方が良いことをまとめています。

夫婦で老人ホームに入りたい

ご夫婦での入居を検討中の方は、ぜひ、広めの夫婦同室だけでなく、小さめでも良いので近くに別々のお部屋を確保することを検討しましょう。もし、一緒に過ごしたいと思われるようでしたら、片方を寝室にし、片方をリビングルームのように使用するのを想像してみてください。

今は元気なご夫婦の場合、一緒に過ごすことは全く問題がないと思われると思います。また同じベッドで休むのが当たり前でしょう。

しかし、具合が悪くるのは夫婦同時期ではありません。

同じベッドで休む場合、夫婦のどちらかは自分でトイレに行ける状態、しかしもう一人はもうトイレに行くのが難しくなってきた場合、おむつを夜中に交換してもらう必要があります。同じベッドで休んでいると、否応なしに、おむつ交換や吸引などの処置のたびに、音や照明、振動で自分も目覚めることになります。また、病院に入院した時の付き添いの家族のような状態で、常に体力が落ちた側が気になって気になって気が休まらない状態の方もいらっしゃます。

夫婦が別々の寝室を利用するのは、おむつ交換が必要になったタイミング、もしくは吸引や胃ろうの処置が必要になったタイミングです。

それまでは、夫婦が同じ寝室で休むのも良いでしょうが、その後は部屋を分けるともう片方がしっかりと体を休めることができます。

いくら広くても、寝室が同じですと、2時間おきに目覚めることになり、老人ホームに入居したのに夫婦双方が疲労困憊ということになりかねません。夫婦別室になっても、寝室を分けることにより、夜間ぐっすりと眠り、日中は気持ちや体力にゆとりを持って相手に接することができます。

私が見守ってきたご夫婦の中で、夫婦で寝室を同じにした方の中には、早い人は入居した当日から諍いが始まり、お互い別の時間を作るために、寝る時以外は食堂で過ごされている奥様を見たことがあります。

それまで一戸建てで、日中は別々の部屋で過ごしてきたご夫婦は、入居当初はかなりストレスを感じることになるようです。その後、なれるご夫婦もいれば、夫婦の片方が亡くなるまで、イライラした精神状態が続くご夫婦もいらっしゃいました。

もし、どうしても夫婦で寝室を共にする場合は、自分にとって日中を快適に過ごせるスペース(共有のお庭や談話室、食堂、図書室など)が施設内にあ理、実際に日中そこで過ごすことができるかどうかを見学の際にチェックしてみましょう。

施設見学は恋愛ではなく、お見合いのような気持ちで

施設での暮らしは夢の生活ではありません。

そのため、パンフレットの写真だけで妄想を膨らませることがないよう注意しましょう。

自分がその施設で集団生活を送る事ができるか、譲れない所と譲れる所をしっかりと、チェックしましょう。

老人ホームは民間施設が圧倒的に数が多く、

人件費や設備費、土地や建築にかかる費用を考えても、高額な施設の方がスペースや人員にゆとりがあるのは事実です。しかし、そうであっても金額以上のサービスを求めることはできません。

老人ホームの入居は、旅行先で一時的に泊まる旅館やホテルとは違い、生活そのものです。

ほとんどのタイプの施設は、所有権はなく、あくまで賃貸のような形で住むことになります。

一戸建ての注文住宅で家族で暮らすのとは違い、既製品の建物、既製品のサービスの中に入ることになります。

一部の非常に高額な施設以外では、基本的に食堂の利用などは集団生活や寮生活に近いイメージということを意識して見学しましょう。

介護離職をするかどうか

施設入居を考えるということは、家族に頼れない状況か、家族の介護の負担が大きくなりすぎた状況です。

冷静に考え、家族一人一人の生活を維持していく事を大切に考えましょう。

介護のために退職してしまうと、一般的には収入が減少します。子供の自立までの期間を乗り切ることができるだけの貯蓄があるか、介護していた側の生活や将来が立ち行かなくなる場合もあるので、介護離職をする場合は、慎重に検討しましょう。

介護離職を検討する場合は、平均余命を考え、その後自分が再就職可能かどうか考えてみましょう。

また、離職している期間の年金保険は全額自己負担になるので、会社員として働いている時より固定費はかかると考えて計算しましょう。

通常、介護される側が亡くなった後も、介護する側の人生は続きます。

そのため、介護が終わった後の人生を生きていくための収入を確保することをしっかり考えましょう。

介護離職を選ぶかどうか、判断はご自分の性格も影響します。

介護離職すると、離職した後の人間関係(人的環境)も変化します。

職場の人間関係がなくなった後も、話しやすい人とつながれるかなども冷静に考えてみることです。

それでも、やはり介護離職して家族の介護中心の生活を送りたい、と思う場合は、貴方なりの後悔のない人生を送るためにも、その決断を大切にしましょう。

核家族の場合、老人ホーム入居で、家族が安心して笑顔で過ごすことが実現

高度経済成長前は、大家族であったり、専業主婦やお手伝いさんなど、家内労働者が各家庭にいるのが普通でした。

家電の普及率も低く、家内労働者、家事に従事する人を確保しないと、家庭生活が円滑に行えなかったという背景もあります。

現在は、核家族化し、社会の変化と共に制度も変化しています。

医療も発達し、平均寿命も長くなり、一人ひとりが長生きをするようになりました。

人生50年といわれた頃、リタイア後の余命は長くはありませんでした。

現在、人生は長くなり、リタイア後の余命も長くなりました。

もし親が老人ホームに入ることによって、貴方も親も安心して、時間や経済の余裕をもって過ごすことができたら、家族は笑顔で過ごすことができます。

家族も、老親や祖父母と笑顔で過ごした思い出が残るでしょう。

身内ですと互いに遠慮がなく、距離の取り方がわからず、日常的に衝突することもありますが、

施設入居によって、互いに程よい距離感で過ごすことができ、面会を楽しみにすることもできます。

素敵な有料老人ホームを探しは【シニアのあんしん相談室】

こちらの相談室(外部のサービスです)では、資料請求〜見学などの相談まで、無料で相談が可能です。レイアウトも、見やすいので、条件などをじっくり検討するのにおすすめです。

有料老人ホーム以外の施設も探せるので、まず、どんな施設があるか見てみることから初め、イメージを作っていきましょう。

コメント