資料を取り寄せたり、広告を見ると、どの老人ホームもとても魅力的に見えます。

最近では、ふんだんに広告費をかけ、立派なパンフレットを用意する施設も珍しくありません。一方で、施設の方が写真を撮り、パソコンで作ったと思われる、手作り感が伝わるパンフレットを見ることもあります。

同じように見える老人ホームの中でも、自分や家族の価値観に合う施設と、合わない施設があります。

同じ金額、同じ条件なら、自分や家族に合った雰囲気の施設を選んだ方が、暮らしがより快適になるでしょう。

この記事では、パンフレットにから得られる情報や、具体的にどのような違いを私が体験したのか、例をあげて説明します。

私は日本の複数の老人ホームで社員としての勤務したことがあります。

条件はほとんど同じように見える老人ホームでも、老人ホームや老人ホームの運営会社によって雰囲気の違いが大きいことを実感しながら仕事をしてきました。

具体的な施設名や運営組織名を出すことはできませんが、パンフレットによく使われるキーワードを出して解説していきます。

老人ホームのパンフレットの言葉でわかる、老人ホームの特徴

以下の言葉がパンフレットに使われていたら、老人ホームはこのようなイメージを発信しています。

言葉をわかりやすい言葉で言い換えました。

□おもてなし:もてなす側(=老人ホーム)もてなされる側(=入居者) の立場で接します。

□アットホーム:家で過ごすような、くつろいだ雰囲気を重視します。

□カジュアル:かしこまっていない雰囲気を提供します。

□上質:質を重視します。

□プレミア:最高の、特別の、通常に比べて割増の(例)プレミアのプラン(=特別なプラン、割増料金の負担などで最高級のサービス)

□メディカル:医療の意味。老人ホームでネーミングなどに部分的にでもこの言葉が入っていたら、ある程度の医療的なサービス、処置を提供が可能な施設。

□ホスピタル:病院の意味。老人ホームでネーミングなどに部分的にでもこの言葉が入っていたら、医師常駐もしくは医療機関と密な関係のイメージ。

□ナーシング ホーム:介護だけでなく、看護のできる家庭的な施設のイメージ。

□ハウス:医療度が高くなく、日常生活を送る家、のイメージ。

□コンセプト:どのようなことを目標として作られているか (例)アーバンライフをコンセプトにしている(=都会的な暮らしができるようにした施設を目指すイメージ) コンセプトは大家族(=入居している方同士が大きな一つの家族のように近い関係で暮らす施設を目指すイメージ)

□コンシェルジュ:来客の受付業務以外に、入居者向けの受付業務などを行うスタッフの事(例)タクシーの手配、宅配便の受け取り、清掃係への連絡など。

行事や建物でもわかる、老人ホームの特徴

ある勤務先で死を連想させないようにしている施設であることに、私が気付いたのが、「出棺はいつですか?入居者のうち、どなたが見送りに来られますか?」と他のスタッフに確認した時でした。

職員は見送るけれど、入居者は見送りをしないと言うことを聞き、少し驚きました。しかし、なるほど、こちらの施設は亡くなったら、扱いが変わるのだ、入居者の方に死を意識させないようにする方針なのだ、と考えを切り替えて対応しました。

この老人ホームではクリスマスやハローウィンはあるけれどお盆やお彼岸はしません。

死や先祖供養が事実上タブーになっている施設でした。

日本は信教の自由がありますから、そのようなホームの存在もわかります。しかし、クリスマスやハローウィンをしてお盆の行事をしないホームにキリスト教徒や外国の方が集まっているかというと、そうでもないのです。事です。

以下に、ほぼ同じ条件に見える二つの老人ホームを例に出します。

運営会社によって雰囲気はかなり違います。パンフレットの数字を見るだけではわからない、雰囲気の違いを記事を通してわかっていただき、

人生最後の暮らしを満足して過ごすために、自分の価値観に合った老人ホームを選ぶ参考にしていただければと思います。

老人ホームA:クリスマスやハローウィン、西洋の行事をスタイリッシュに演出。

都会的でお洒落な雰囲気の中で過ごせる、老人ホーム。

この老人ホームはおしゃれな今風の外観、お洒落なホテルを連想させる内装でした。

共有部には、インテリア雑誌から出てきたようなゴージャスなデザイン家具がふんだんに使われていました。

ダイニングは高級レストランのようなテーブルと椅子が使われています。

施設では、月に一回の音楽大学の学生さんによる無料コンサートが開かれます。音楽家にとっては発表の場であり、聞く側も楽しめる機会となっています。

築年数は下記の施設Bとほぼ同じ、入居金や立地も近く、入居者の年齢層も近い施設です。

この施設は、装飾品は見た目のお洒落さを重視し、インテリアに使用するグリーンはアートフラワー(造花)を多様し常に一番お洒落に見える状態です。生花は玄関のみで、一週間に一度花屋さんが生けに来ていました。

飾り棚のカップはガラス製ではなくプラスチック製も使用、限りある予算の中で最大の魅せ方を意識していました。

床もロビーは木材を使用し、他の部分はプリントした床材を使用するなど、徹底的に見せる部分と見せない部分を分けて設計されていました。

入居者は「〇〇様」と呼ばれ、スタッフからはお客さまとしてもてなされる存在です。ホテルをイメージしたサービスを目指していることがわかります。

この老人ホームでは、お盆やお彼岸の行事をしないだけでなく、誰かが亡くなっても、出棺の知らせはありません。個人情報保護ということ、死を想像させるものは一切排除します。

そのため、いくら生前に仲の良い入居者同士でも、お互いに亡くなったことを知りません。

亡くなる本人が、「私が亡くなったら友人の〇〇さんに知らせて、お礼を伝えてね」と頼まない限り、いくら仲の良くなった友人にも伝わりません。

家族に伝えておけば、同じ施設内の友人のところに挨拶に訪れてくれるでしょうが、そうでない限り誰もその方が亡くなったことに気づきません。

そろそろ退院したかと思い、友人の部屋を訪れたのに、空き部屋になっていると、亡くなったのだろうと想像できます。それまで毎日一緒にテーブルでお食事をしている人が来なくなっても、病気なのか亡くなったのかも分かりません。

入居者の方が亡くなってしばらくすると、契約期間が終わります。新しい入居者がテーブルにきた時に、前の方が亡くなったのだと分かります。

もちろん、認知症の方の中には、そこまで気づかない人もいます。

そして何事もなかったように、お洒落な老後の暮らしが続いていきます。

誰にも知らせないでほしい方には良い仕組みだと思います。

老後の時間を一緒に過ごした友人に、挨拶せずに逝くことになります。

この施設では、死は一種のタブーでした。

出棺の時に、スタッフはお見送りますが、入居者は見送りません。知らされていないからです。

【私の考える、このホームに合う方】

華やかなことが好き、もしくは社交が苦にならない方。

ステイタスのある施設で過ごしたい方。

可能な限り、死を意識せずに過ごしたい方。

老人ホームB:クリスマスもしますが、お盆の行事や入居者の方と共に出棺の見送りもする。

家庭の雰囲気と地域の一員であることを大切にする施設。

上記施設とは住宅街にあるということ以外、あまり変わらず入居金やスタッフの配置人数もあまり変わらない施設がありました。しいて言えば、こちらの施設の方が、やや費用が高く一つの老人ホームあたりの人数が少ない施設でした。

この施設は住宅街にあり、一見お洒落ではありませんが、地域に溶け込んだ建物のデザインです。

築年数は変わりません。パンフレットを見ただけでは、客観的な条件は施設Aと非常に似た施設でした。

豪華さはないのですが、花は全て生花で、床は史上階段以外、玄関から個人の部屋まで、あたたかい色の無垢材を使用していました。

こちらでは、月に一回、近くの保育園の子どもたちとの交流会があり、感染症流行前は保育園児がお散歩を兼ねて老人ホームを訪問していました。

こちらはお盆の行事をする施設です。

死はタブーではなく、いつか訪れる自然なものとして話題に上がることもありました。

誰かが亡くなった時、本人もしくは家族が特別秘密にしたい場合を除き、入居者に知らされます。その上で、出棺を見送るかどうかは知らされた方の希望です。

出棺の日、喪服に着替えられる方、グレーや紺のジャケットを羽織った方などが、杖をついて、車椅子に乗って、ある人は自分で、ある人はスタッフに付き添われて玄関に集まります。そして、人生最後の数年間を一緒に過ごした隣人として、故人の出立を見送ります。施設内ではなく、病院で亡くなり、病院から自宅にお棺が戻り、出棺のないケースもあります。

この施設では、お盆の行事で迎え火を焚いたり、玄関脇の応接スペースに亡くなった方のお写真をたてます。

遺族にも施設から案内が行き、お盆の行事に参加する方もいらっしゃり、生前入居していた家族と交流のあった入居者と会った時は「お元気ですか?」「生前、母がお世話になりました」などと声をかけ、昔話に花を咲かせていました。

この施設にはクリスチャンの方もいらっしゃいましたが、お盆や七夕などの仏教的な行事にも抵抗なく参加される方がいらっしゃいました。

この施設ではクリスマス会も行っており、外国由来の行事でも日本で一般的になっている行事を行っていました。

お正月の書初めや百人一首のかるたなど、入居者の年代に合っている行事は行っていました。

地域の獅子舞のチームが毎年訪問したり、保育園の子どもたちとの交流も行い、地域に溶け込んだ施設でした。

こちらの施設は豪華さはなく、一見地味な印象でした。

質を重視しており、玄関だけでなく各テーブルには小さな生花を飾り、床は本物の木を使うなど本物へのこだわりが見られました。こちらも一週間に一度、花屋さんが訪問して生けていました。

【私の考える、このホームに合う方】

和洋折衷の家庭的な施設で暮らしたい方。

仏壇を置いたり、和の雰囲気も大切にしたい方。

ローカルな行事にも参加したり、地域の一員として過ごしたい方。

どんな雰囲気の老人ホームが自分の価値観に合っているか

老人ホームAも老人ホームBも、ほとんど同じ価格帯、立地も近いことから、双方に親戚同士で入っている方もいました。

今日は叔母に会いに老人ホームAへ行ってくるよ、と出かける老人ホームBの入居者もいると言う具合に。

予算も立地もそれほど差がありません。

ある家族は、一人暮らしの難しくなった親戚のため、親戚内で話し合い、どちらの会社の雰囲気がその方に合っているか考え、会社を決めてから条件に合う部屋を探した、ということでした。

もちろん、このようにすでに身内が入居していて、雰囲気を知っている家族ばかりではありません。

しかし、施設が出すサインと言うものはパンフレットにも、スタッフの教育にも、施設の設備にも見てとることができます。

もし複数の選択肢の中から選ぶことができる場合は、できるだけ自分や家族に合った老人ホームにすると良いでしょう。

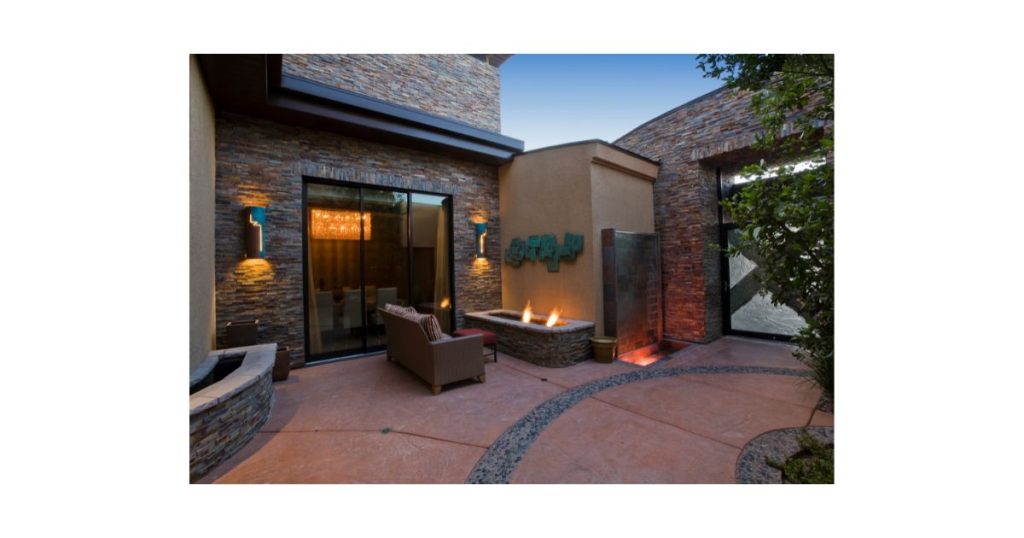

手入れが簡単な素材が敷き詰められ、

外国のインテリア雑誌から出てきたようなデザインが施されています。

※写真はイメージです

今回例として取り上げた老人ホーム、AとBの比較表です。

| 老人ホームA(会社A) | 老人ホームB(会社B) | |

| 建物の特徴 | インテリアはホテルをイメージした、お洒落なインテリア。 土足。 近くにお洒落な商業施設があり、お洒落な現代ホテルのような建物。 | 家庭的な雰囲気の和洋折衷。 内装に本物の木材を使用し、共有部に和室がある。 外履きと上履きを分ける。 施設は一戸建ての多い地域に馴染む低層の建物。一見、大きめの一般住宅と見間違える。 |

| 地域との交流 | 地域住人との交流は基本的にない。 入居者にはホスピタリティーをベースに特別感を感じてもらえるように演出。 | 地域の人とも適度な交流をし、施設内のアクティビティー以外に、希望すれば地域の行事への参加もできる。 |

| 死にたいする考え | 施設内で、死はタブーに近い。もしくは死を意識させない話題。 個人のお部屋の中に仏壇や祭壇を置いている人が圧倒的に少なく、置いていても位牌のみ。 美術品や家族の写真を飾っている人が多いのは施設Bと同じ。 | 施設内では、ご先祖さまの供養の行事も、死や老いに対する話題も自然。亡くなったら出棺も特に隠さない。 施設Aに比べ、入居者が自室に仏壇もしくは神道やキリスト教の祭壇を置いている部屋の割合が高い。 美術品や家族の写真を飾っている人が多いのは施設Aと同じ。 |

| 面会時 | 面会人への食事は用意できないが、 豪華な家具を設置した面会室を使用可能。 短時間の面会が中心であり、一緒に食事をしたい場合は、家族が自作のお弁当や高級レストランの料理を持参。 | あらかじめお客様用のお食事を注文すれば、面会に来た家族や友人の食事の用意を心配せず、慣れた施設の中で一緒に食事ができる。 |

| エピソード | 時々友人をホテルのような老人ホームに招待。 見学後は近所のお洒落な商業施設にてランチできて、ショッピングを楽しみ、楽しく過ごしている。 | 近所を散歩していた入居者。 間違ったところで曲がってしまい、帰り道がわからなくなり困っていると、親切な近所の人が送ってきてくれた。 |

| ペット | ペットと一緒の入居は不可。 ペットを面会に連れてくるのは可能。 | 入居者が世話をすることを条件に、ペットと一緒に入居可。 |

| 私の考える、 それぞれの施設の雰囲気に合うのはこんな方 | ステイタスのある施設で過ごしたい。 華やかな世界が好き。 可能な限り、 死について意識したくない。 | 家庭的な施設で過ごしたい。 仏壇を置いたり、和の雰囲気も大切にしたい。 |

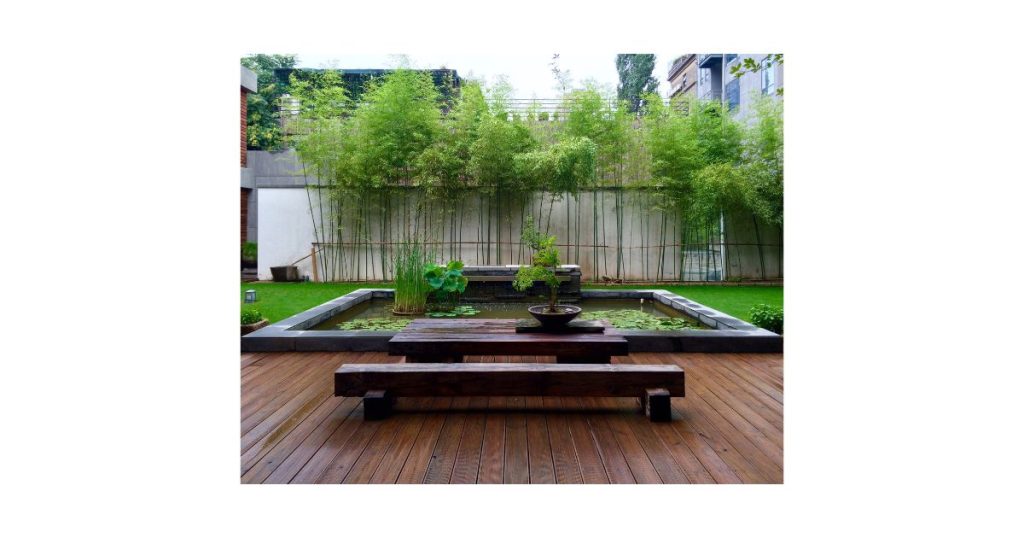

庭の中に滝が作られていることもあります。

手入れが簡単な工夫がされています。

※写真はイメージです

心地よい暮らしに近づくポイントは、老人ホームの理念を確認すること。

老人ホームは自分のためだけに作られた施設ではありません。

そのため、100%自分の要求を満足させる施設は存在しません。

在宅での介護と違い、既製品の中から、自分の事情に合わせて選んぶことになります。

今回比較したのは、エリアや駅からの距離、価格、スタッフの配置、などはほとんど同じ施設です。

実際両方の施設で勤務した私でも、入社して働いてみるまで、これほどお金やエネルギーのかけ方に違いが出ているとは思いませんでした。

二つの施設の違いは理念からくるものです。

学校の校風や、会社の社風の違いと同じです。

上記の例にあるように、Aは施設を上質の空間を提供するホテルの建物、入居者はホテルに似たサービスをする対象の顧客と考えている様でした。

Bは施設を家、入居者を家庭の一員として考え接するように教育します。

私はどちらの会社もそれぞれに良いイメージを持っており、理念によってこれほど違いがあるとは思っていませんでした。

しかし、入社後よくみると施設Bや施設Aの会社の掲げる理念が、それぞれの施設によく繁栄されていたと思います。

【理念の確認の仕方】

1: パンフレットで確認

「理念」「コンセプト」「設立の思い」など表現はいろいろですが、その施設が何を目指してサービスを提供しようとしているかわかります。

2:見学に行く事ができる場合は、理念について質問し、どんな事を意識して普段のお世話に生かしているか直接聞いてみましょう。

立地はどうか、家族との距離はどうなるか、予算はどうか、近くに医療機関はあるか、入居できる条件に自分は合っているか、という事ばかり気になるようですが、

もしいくつかの選択肢の中から選べるとしたら、理念や施設の雰囲気を比較することをおすすめします。

理念を把握し比較すれば、理想とまでは行かずとも、より心地よい暮らしを手に入れることができるでしょう。

そのためにも、できるだけ施設見学と体験入居をして気になる施設の雰囲気を自分もしくは家族の視点で感じてみることが大切です。もし、病院から退院をすすめられ老人ホームを探している場合、最初は体験入居もしくはショートステイ(施設によって呼び方が違います)として病院から施設に移り、その施設で過ごしている間にご家族が別の施設も見学に行くことも可能です。

※写真はイメージです

無料入居相談受付中!!【シニアのあんしん相談室】

こちらでは全国の老人ホームの資料請求〜相談を無料でできます。自分のペースで気軽に検索できます。

好きな会社や老人ホームのブランドが見つかった方は、ぜひこちらの記事を参考にしてみてください。

同じ会社が運営し、同じ理念であっても、複数の施設を経営したり、複数のブランドを持っている老人ホームもあります。

□□□コラム□□□

雰囲気が違う別の老人ホームでよく仕事できたね、という人もいるかも知れませんね。

その老人ホームが目指すものを実現するため、そのホームの雰囲気を大切に、スタッフひとりひとりが俳優のようにその役割を演じながら、サービスを行っています。

目指すところはパンフレットに表現されています。

このような雰囲気を好む人に来てほしい、という老人ホームからのメッセージでもあります。

始業前に、会社の理念を声をあげて読み上げる職場もあると思いますが、理念という会社の目指す目標実現のために仕事するのが一人ひとりのスタッフです。

そのため、施設Aで働いていたときは、徹底的にお客様へのおもてなしと華やかさを意識しながら仕事をしていました。言葉遣いも振る舞いもその施設で求められているものに変えます。

施設Bで働いていた時は、お仏壇を置いている方のお部屋が多かったので、例えば先になくなったご主人がいらっしゃるお仏壇に一礼してから朝食に行けるように、食堂への誘導の時に配慮するようにしました。その後、食事様子を観察です。

老人ホームの目指すところは、高齢者が安心して暮らせる施設なので、基本的なことは同じです。看護師として、入居者の健康管理をする、という軸は変わりません。変更可能な部分だけ、その施設のカラーによって変えて演じるのです。

素敵な有料老人ホームを探しは【シニアのあんしん相談室】

有料老人ホームの相談は、特に金額も大きく、都市部では複数の老人ホームの中から選んで入居が可能な時代です。こちらの相談室には、今回取り上げた施設も掲載されていました。

まず、資料を取り寄せ、比較することから始めましょう。

コメント